结晶性的小分子抗静电剂如何在塑料表面起作用?

发布时间:2018-12-09

结晶性的小分子抗静电剂如何在塑料表面起作用?

1、一个关于抗静电剂的问题

今天早上,看到一个解释冰的表面为什么那么滑的研究,大开眼界。不由得想到了几个月来困惑我的一个问题:结晶性抗静电剂,例如硬脂酸单甘脂,它们为什么不会因为结晶而丧失抗静电性?

我当时是这么想的,硬脂酸单甘脂(GMS)具有熔点,是会结晶的,在结晶之前,具有抗静电功能的两个羟基朝向表面排列,硬脂酸基向内排列,与树脂相容。随着温度降低,GMS的硬脂酸基开始折叠形成结晶,而把具有羟基的头部留在外面。

2、冰的表面为什么那么滑?

科学家们想出了“压力融解说”“摩擦融解说”和“表面融化说”,来解释冰面为

什么那么滑。

还有一种猜想是冰面本来就有水!

2017年,Huib J. Bakker课题组利用Surface sum-frequency generation (SFG) spectroscopy技术观测到冰表面存在一层“准液体”。

原来,当水结冰时,每一个水分子都会通过氢键抓住其周围的水分子,形成晶体结构,就像图中红色的结构一样。但是表层的水分子周围缺少其他水分子,因此没有办法形成如冰块内部那般规则的结构,只能杂乱无序地游荡在表面。形成一层过冷液体“水膜”。从零度到零下二十多度,这层“水膜”一直存在。

早在1987,科学家就已经用X射线成像证实了冰面上的确存在一层“准液体”水。它非常非常薄,在-1 ℃时其厚度介于1~94 nm之间。

随后进行的分子动力学模拟,研究表明大部分的冰中的每个水分子与四个水分子形成氢键,而在冰表面的“准液体”层中的每个分子与两到三个水分子以氢键结合。当温度高于-70 ℃时,只有两个氢键的分子比例开始增加,与下层冰连接的氢键断裂,使得冰表面产生了很多具有流动性的“水分子”,实际上也可以称作“可移动的冰”。这就像地面上铺了一层滚动的圆木,冰面也因此变得非常光滑。

3、重新解释结晶性抗静电剂的作用机理

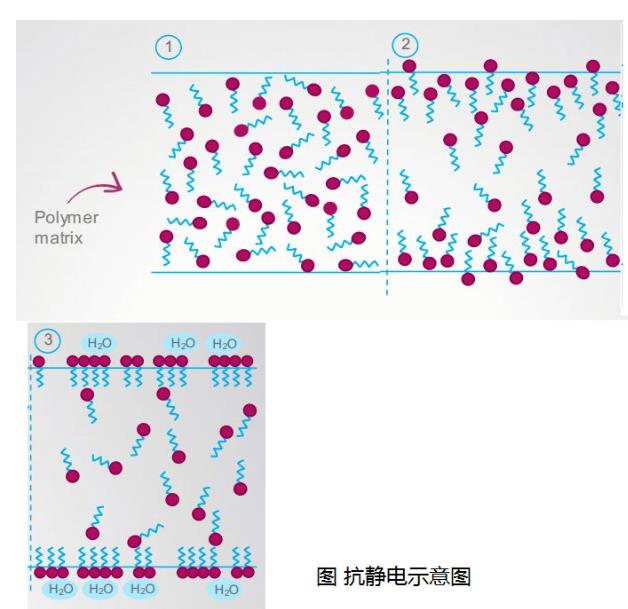

①塑料表面的抗静电剂至少有一部分可能会以非晶态存在;

②非晶态抗静电剂存在的原因可能是由于冷却速度太快导致的非晶化的可能性较小,因为C18+C3结构的分子应该松弛很快,不会妨碍结晶的。

③唯一可能的原因就是表面之外缺乏原子“配位”造成了抗静电剂结晶的困难。

④难以结晶的GMS分子可以根据塑料与空气的界面极性,选择极性头向外,非极性尾巴向内的策略。向外的极性羟基吸收水分后形成抗静电层。

摘自:网络